Strasburg/Uckermark (Mecklenburg-Vorpommern)

Das knapp 6.000 Einwohner zählende Strasburg ist die einzige uckermärkische Stadt, die heute zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Landkreis Greifwald-Vorpommern) gehört (Ausschnitt aus hist. Karte von 1905, aus: wikipedia.org, gemeinfrei und Kartenskizze 'Kreis Vorpommern-Greifswald', aus: ortsdienst.de/mecklenburg-vorpommern/vorpommern-greifswald).

Das knapp 6.000 Einwohner zählende Strasburg ist die einzige uckermärkische Stadt, die heute zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (Landkreis Greifwald-Vorpommern) gehört (Ausschnitt aus hist. Karte von 1905, aus: wikipedia.org, gemeinfrei und Kartenskizze 'Kreis Vorpommern-Greifswald', aus: ortsdienst.de/mecklenburg-vorpommern/vorpommern-greifswald).

Strasburg um 1650 - Stich von M. Merian (Abb. aus: wikipedia.org, gemeinfrei)

Zwei Jahrzehnte nach der Wiederaufnahme von Juden in Brandenburg 1671 lässt sich die Existenz einer ersten jüdischen Familie in Strasburg und der gesamten Uckermark nachweisen. Im folgenden Jahrzehnt zogen einige weitere Familien zu; allerdings besaßen nur vier von insgesamt 14 jüdischen Familien einen Schutzbrief; mehrheitlich handelte es sich um unvergleitete Juden, die zumeist als Hausierer ihren kargen Lebensunterhalt verdienten und stets von Ausweisung bedroht waren.

Mit dem Zuzug der ersten jüdischen Familien wurden 1692 auch 55 Hugenotten-Familien in Strasburg aufgenommen, die eine der größten „französischen Kolonien“ in Brandenburg bildeten. Ihnen war es zu verdanken, dass in Strasburg der Tabakanbau heimisch wurde und die Kleinstadt eine gewisse Bedeutung erlangte. Während die Tabakproduktion in den Händen der hugenottischen Zuwanderer lag, dominierten die Juden der Region in der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts den Tabakhandel; ein königliches Privileg erlaubte ihnen den Aufkauf des Rohtabaks und den gewinnbringenden Weiterverkauf. Um 1770 brachen allerdings Tabakanbau und -handel hier gänzlich zusammen.

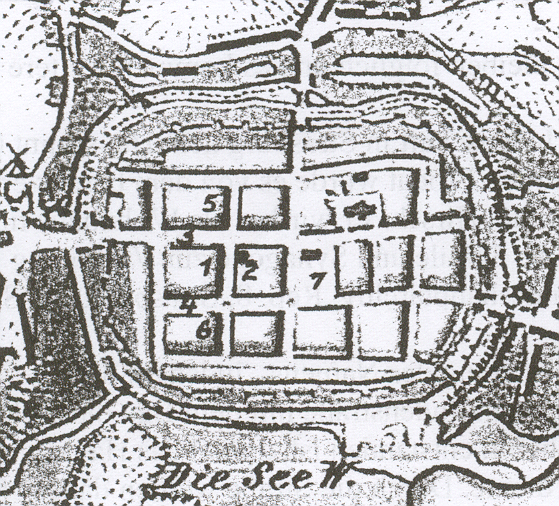

Grundriss von Strasburg 1 = Judenstraße, 2 = Tempel

Grundriss von Strasburg 1 = Judenstraße, 2 = Tempel

Anfänglich fanden gottesdienstliche Zusammenkünfte der Strasburger Juden in privaten Räumlichkeiten statt; später wurde ein eigener kleiner "Tempel" genutzt, dessen gewölbte Decke mit einem Sternenhimmel bemalt gewesen sein soll. Dieses Gotteshaus befand sich in der Judenstraße (ab 1933 Steinstraße). Um 1900 war das Gebäude derart marode, dass es auf Abbruch verkauft wurde.

Siegel der jüdischen Gemeinde, um 1825

Zu den gemeindlichen Einrichtungen zählte ein Friedhofsgelände nördlich der Feldstraße. Strasburg gehörte - wie auch Brüssow - als Filialgemeinde der Kultusgemeinde Prenzlau an.

Juden in Strasburg/Uckermark:

--- 1692 .......................... eine jüdische Familie,

--- 1702 .......................... 4 “ “ n,

--- 1714 .......................... 14 “ “ ,

--- 1747 .......................... 75 Juden,

--- um 1780 ....................... 11 jüdische Familien,

--- um 1800 ................... ca. 75 Juden,

--- 1817 .......................... 69 “ ,

--- 1846 .......................... 55 “ (in 14 Familien),

--- 1900 .......................... 29 “ ,

--- 1911 .......................... 7 jüdische Familien,

--- 1927 .......................... 6 “ “ ,

--- 1933 .......................... 8 Juden.

Angaben aus: Hans-Jürgen Kopp/Carla Schultz, Leistung und Schicksal. Juden in Strasburg (Um.), Strasburg 2003

Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges lebten nur noch ca. 25 Juden - eine verschwindend kleine Minderheit - in Strasburg; sie verdienten ihren Lebensunterhalt zumeist als Textilhändler.

Die wenigen Juden, die in der NS-Zeit noch in Strasburg lebten, mussten während der Novembertage 1938 miterleben, wie das Textilwarengeschäft Bieber in der Altstädter Straße demoliert wurde. Die letzten drei jüdischen Bewohner Strasburgs wurden 1943 deportiert.

Der jüdische Friedhof Strasburgs am Rande der Altstadt (auf dem sog. "Sinai-Hügel") wurde in der NS-Zeit nicht zerstört und ist heute das einzig sichtbare Relikt jüdischer Geschichte in der Stadt; das Gelände befand sich jahrzehntelang in einem verwahrlosten Zustand; Anfang der 1990er Jahre wurde der Friedhof zu einer würdigen Ruhestätte umgestaltet. 2002 wurden hier mehrere Grabsteine von "Unbekannten" umgestoßen.

Seit den 1960er Jahren befindet sich in der Bahnhofstraße ein Denkmal, das an alle Opfer des Faschismus erinnert.

2017 wurden in der Baustraße die ersten vier sog. "Stolpersteine" verlegt, die an Angehörige der jüdischen Familie Wiersch erinnern; zwei Jahre später fanden weitere vier Steine ihren Platz in der Gehwegpflasterung der Pfarrstraße. Jüngst wurden mehrfach diese Steine von „Unbekannt“ beschädigt.

verlegt in der Baustraße, (Aufn. Zellmer, 2018, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

verlegt in der Baustraße, (Aufn. Zellmer, 2018, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

und Pfarrstraße

(Aufn. E., 2019, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

(Aufn. E., 2019, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

Weitere Informationen:

W. Lippert, Geschichte der Stadt Strasburg i.d. Uckermark, o.O. o.J.

M.Brocke/E.Ruthenberg/K.U.Schulenburg, Stein und Name. Die jüdischen Friedhöfe in Ostdeutschland (Neue Bundesländer/DDR und Berlin), in: "Veröffentlichungen aus dem Institut Kirche und Judentum", Hrg. Peter v.d.Osten-Sacken, Band 22, Berlin 1994, S. 627 - 628

Hildegard Wegener, Juden in Strasburg/Uckermark, in: Festschrift 750 Jahre Strasburg (Um.), Strasburg 2000, S. 57 - 64

Hans-Jürgen Kopp/Carla Schultz, Leistung und Schicksal. Juden in Strasburg (Um.), Strasburg 2003 (Manuskript)

Auflistung der in Strasburg/Uckermark verlegten Stolpersteine, online abrufbar unter: wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Strasburg_(Uckermark)

Winfried Wagner (Red.), Wieder Stolpersteine in Strasburg beschädigt – Täter noch flüchtig, in: „Ostsee-Zeitung“ vom 13.2.2019

Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern)

Stralsund (im Landesteil Vorpommern) ist eine alte Hansestadt am Strelasund/Ostsee mit derzeit ca. 59.000 Einwohnern - mit einer Brückenverbindung zur Insel Rügen (Ausschnitt einer hist. Karte von Pommern, aus: wikipedia.org, gemeinfrei und Kartenskizze 'Kreis Vorpommern-Rügen', aus: ortsdienst.de/mecklenburg-vorpommern/vorpommern-ruegen).

Stralsund (im Landesteil Vorpommern) ist eine alte Hansestadt am Strelasund/Ostsee mit derzeit ca. 59.000 Einwohnern - mit einer Brückenverbindung zur Insel Rügen (Ausschnitt einer hist. Karte von Pommern, aus: wikipedia.org, gemeinfrei und Kartenskizze 'Kreis Vorpommern-Rügen', aus: ortsdienst.de/mecklenburg-vorpommern/vorpommern-ruegen).

Stralsund - Mitte des 13. Jahrhunderts gegründet - stieg schnell zu einer der reichsten Städte in Norddeutschland auf. Schon früh hatten sich hier Juden aufgehalten, die allerdings zunächst kein dauerhaftes Wohnrecht besaßen. In den alten Stralsunder Stadtbüchern ist erst Ende des 13.Jahrhunderts vielfach von einzelnen hier ansässigen Juden die Rede. Um 1350 wurden die Juden vermutlich aus der Stadt verjagt oder umgebracht.

Zu Beginn des 15.Jahrhunderts ist eine „Judenstraße“ nachweisbar, was allerdings nicht bedeutete, dass Juden hier ghettoartig leben mussten. Vielmehr wohnten die jüdischen Familien in Stralsund inmitten der christlichen Bevölkerung; sie waren vor allem im Handel tätig, arbeiteten aber auch als Geld- und Pfandverleiher. Wie überall in Pommern wurden auch in Stralsund 1492 alle hier lebenden Juden vertrieben.

Ansicht von Stralsund um 1650 – Stich von M. Merian (Abb. aus: wikipedia.org, CCO)

Als Stralsund nach dem Frieden von Münster und Osnabrück 1648 an das schwedische Königreich fiel, wurden Juden abermals aus dieser Region vertrieben; so hieß es 1681: „ ... daß die Juden weder auf dem Lande noch in der Stadt sollen toleriert noch der Handel derselben geduldet werden ...”. Doch der Stralsunder Stadtrat hielt sich nicht immer an dieses königliche Edikt, besonders dann nicht, wenn ökonomische Interessen auf dem Spiel standen. So wurde besonders vermögenden Juden ein teilweise befristetes Aufenthaltsrecht in Stralsund zugestanden; doch blieb ihre Zahl immer gering.

Das Jahr 1757 kann als Neubeginn einer jüdischen Gemeinde in Stralsund angesehen werden. Indirekt verantwortlich dafür war der christliche Kaufmann und Bankier Joachim Ulrich Giese, seit Einrichtung der schwedisch-königlichen Münzstätte in Stralsund einer der Münzpächter. Für die Beschaffung der notwendigen Edelmetalle knüpfte er Kontakte zu jüdischen Münzagenten aus Strelitz und Stettin, die er dann dauerhaft nach Stralsund holte. Auch als die Münzstätte nach wenigen Jahren wieder geschlossen wurde, durften die „Münzjuden“ - gegen den Willen der Landstände - in der Stadt bleiben. Auf Grundlage eines 1777 erlassenen Patents wurden „konzessionierte“ Juden in der schwedischen Provinz Vorpommern geduldet; „konzessioniert“ waren solche, die über ein bestimmtes Vermögen verfügten. Alle anderen jüdischen Familien war weiterhin die Niederlassung verboten. „Konzessionierte“ Juden waren mit besonderen Privilegien ausgestattet; sie durften Manufakturen und Fabriken betreiben und im Handel mit bestimmten, meist wertvollen Dingen tätig sein. Dies führte zu einer spürbaren Zunahme der Zahl der Juden in Stralsund - oft gegen den Willen der hiesigen Gilden.

Nachdem Juden in Stralsund der Erwerb von Grundstücken erlaubt worden war, wurde 1786/1787 auf dem Hinterhofgelände des Hauses Langenstraße 69 die Synagoge errichtet (die erste in Mecklenburg-Vorpommern); sie bot etwa 200 Personen Platz; der Synagoge war auch eine Mikwe angeschlossen. Einen Rabbiner konnte sich die Gemeinde zunächst noch nicht leisten.

Anlässlich der Wiedereinweihung der völlig umgebauten Stralsunder Synagoge im September 1913 sagte der Stralsunder Oberbürgermeister u.a.: „ ... Da an mich der Wunsch herangetragen wurde, dies Gotteshaus in den Schutz der Stadt zu nehmen ... so bedarf es nicht der Versicherung, daß die Stadt das gern tut. Ich glaube nicht, daß es eines besonderen Schutzes bedarf, denn wir leben nicht mehr im Mittelalter, in der Zeit der Judenverfolgungen ... Möge der neue Tempel bis in fernste Zeiten eine Stätte der Gottesfurcht sein, und mögen unsere jüdischen Mitbürger so wie bisher in dieser Stadt mit ihren christlichen Mitbürgern in Frieden und Eintracht leben. ...”

Da 1781 die Einrichtung einer jüdischen Schule zunächst scheiterte, stellten einige Familien einen privaten Hauslehrer an.

Verstorbene Stralsunder Juden wurden zunächst weit außerhalb der Stadt - so in Sülze oder Ribnitz - begraben; der beschwerliche und lange Weg verhinderte dabei - wie rituell vorgeschrieben - eine Bestattung am Folgetag. Die 1776 an den „Hochedlen Wohlgeborenen Rath“ gerichtete Bitte um Bereitstellung eines Begräbnisgeländes wurde von diesem aber abschlägig beantwortet. Ende der 1770er Jahren hatte der Kammerrat Joachim Ulrich v. Giese, Gründer der Stralsunder Fayencenmanufaktur, auf dem Gelände seines Gutes Niederhof einen Platz für die Beerdigung eines jüdischen Mädchens zur Verfügung gestellt; daraus entwickelte sich der kleine Friedhof auf einem Hügel am Sund, auf dem auch Greifswalder und andere pommersche Juden ihre Toten begruben. Bis 1855 fanden hier Begräbnisse statt. Erst um 1850 konnte die jüdische Gemeinde in der Stadt, an der Greifswalder Chaussee, einen eigenen Friedhof anlegen, der mit einer Mauer umgeben und 1912 noch erweitert wurde.

Zur Synagogengemeinde Stralsund gehörten auch die Juden der Insel Rügen, sowie die Juden aus Barth, Damgarten, Franzburg, Grimmen, Richtenberg und Triebsee.

Juden in Stralsund:

--- 1766 ............................ 35 Juden,

--- 1774 ............................ 13 (erwachsene) Juden,

--- 1784 ............................ 119 Juden,

--- 1797 ............................ 172 “ (in 27 Familien),

--- 1812 ............................ 97 “ (in 15 Haushalten),

--- 1817 ............................ 92 “ ,

--- 1834 ............................ 75 “ ,

--- 1852 ............................ 67 “ ,

--- 1887 ............................ 169 “ ,

--- 1900 ........................ ca. 100 “ ,

--- 1914 ........................ ca. 140 “ ,

--- 1925 ............................ 116 “ ,

--- 1932 ........................ ca. 160 “ ,

--- 1938 ............................ 88 “ ,

--- 1939 ............................ 62 “ ,

--- 1940 (Jan.) ..................... 48 “ ,

--- 1941 ............................ 12 “ .

Angaben aus: Irene Dieckmann (Hrg.), Wegweiser durch das jüdische Mecklenburg-Vorpommern, S. 260 f.

Zur Zeit, als Schwedisch-Vorpommern an Preußen fiel, war die Stralsunder Judengemeinde die größte des späteren Regierungsbezirks Stralsund. Ab Anfang des 19.Jahrhunderts war die Zahl der Juden Stralsunds zunächst rückläufig. Mit dem 1847 erlassenen „Judengesetz“ für das Königreich Preußen verbesserten sich die allgemeinen Lebens- und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; ein Anwachsen des jüdischen Bevölkerungsteils war die Folge. Die wohlhabenderen Juden Stralsunds besaßen Immobilien in Wohngegenden, die auch von christlichen reichen Kaufmannsfamilien bevorzugt wurden; doch mehrheitlich lebte die jüdische Bevölkerung in recht ärmlichen Verhältnissen. Von besonderer Bedeutung für die Stadt war der Zuzug der jüdischen Kaufleute Leopolt Tietz und Adolf Wertheim; letzterer eröffnete hier 1852 ihr erstes kleines „Manufactur- und Modewarengeschäft“ in der Wasserstraße, das später Stammhaus des Wertheim-Konzerns werden sollte.

Eröffnungsanzeige der Fa. Leonard Tietz von 1879

Wertheim-Kaufhaus (hist. Aufn., um 1930, dpa)

Wertheim-Kaufhaus (hist. Aufn., um 1930, dpa)

Nach dem Ersten Weltkrieg zogen Juden aus Polen zu. Abgesehen von diesen sog. „Ostjuden“ war die jüdische Bevölkerung von Stralsund weitgehend assimiliert; das belegte auch die hohe Quote christlich-jüdischer Ehen in Stralsund. Antisemitische Propaganda der NSDAP und anderer nationaler Gruppierungen traf in den 1920er Jahren auf wenig Resonanz bei der Stralsunder Bevölkerung. Die jüdischen Geschäfte und Warenhäuser wurden als integraler Bestandteil des städtischen Lebens betrachtet, und einige Juden genossen zum Teil hohes Ansehen bei den Stralsundern.

Der in Stralsund durchgeführte Boykott jüdischer Geschäfte am 1.4.1933 hatte zunächst wenig Wirkung. Obwohl in einer Kette aufgestellte SA-Posten versuchten, mit Gewalt Kunden am Betreten von Geschäften zu hindern, ließen sich diese nur selten von ihrem Einkauf abhalten.

In der wenige Tage später stattfindenden Stadtverordnetenversammlung, bei der die SPD-Fraktion aus Protest geschlossen den Sitzungssaal verließ, wurde mit NSDAP-Mehrheit u.a. der folgende Beschluss gefasst:

„.. Die Stadt hat alle geschäftlichen Verbindungen mit Warenhäusern, Konsumvereinen und jüdischen Händlern sofort abzubrechen und darf neue nicht aufnehmen. Die Stadtverwaltung hat dafür zu sorgen, daß keine Schächtungen mehr stattfinden. ..”

Einen Höhepunkt antisemitischer Hetze bildete auch in Stralsund das Jahr 1935; besonders die „Pommersche Zeitung” - ein NSDAP-Blatt - veröffentlichte Schmähartikel gegen das Judentum. Im „Judenspiegel” - einer Wochenendbeilage - wurde eine Liste aller jüdischen Geschäfte Stralsunds veröffentlicht. Ende August 1935 verbot der Stralsunder Oberbürgermeister - auf Weisung der NSDAP-Gauleitung - den Juden den Zutritt zu öffentlichen Bädern. Zwischen 1933 und 1938 verließen knapp 30% der jüdischen Einwohner die Stadt Stralsund; sie emigrierten in verschiedene Länder Europas und nach Übersee oder zogen in die Anonymität einer deutschen Großstadt. Im Oktober 1938 war den NS-Organisationen und Behörden eine Liste der jüdischen Betriebe zugestellt worden; in der Liste waren 16 jüdische Betriebe, vier Betriebe polnischer Juden und drei Geschäfte von sog. „Mischlingen“ aufgeführt. Anfang November forderte der Rat der Stadt Stralsund vom Kantor der jüdischen Gemeinde eine Aufstellung aller in Stralsund lebenden Juden an. Die Listen waren Grundlagen für den Novemberpogrom. Im Herbst 1938 lebten nur noch knapp 90 Juden in Stralsund.

Am 9. November - nach einer NS-Gedenkveranstaltung an den Hitler-Putsch von 1923 und anschließender Vereidigung von SS-Angehörigen auf dem Alten Markt - begannen auch in Stralsund die Gewaltakte gegenüber den jüdischen Einwohnern. Geschäfte und Wohnungseinrichtungen wurden demoliert, die Synagoge geplündert und in Brand gesetzt. Etwa 30 jüdische Männer wurden „in Schutzhaft“ genommen und 20 von ihnen ins KZ Sachsenhausen verschleppt.

Über den Verlauf der Vorgänge während des 9./10. November schrieb die Lokalzeitung:

Judenfeindliche Kundgebung in Stralsund

Wie in anderen Orten der Provinz, kam es gestern auch in Stralsund zu spontanen Kundgebungen gegen die Juden. ... Gegen 5.00 Uhr morgens brach in der Synagoge in der Langenstraße Feuer aus. Als die Feuerlöschpolizei eintraf, brannte das Gestühl. Bei verschiedenen jüdischen Geschäften wurden die Fensterscheiben zertrümmert. Zu Plünderungen und Tätlichkeiten kam es dabei nicht. In den gestrigen Abendstunden bildeten sich wieder an verschiedenen Stellen der Stadt Menschenansammlungen, es kam zu erneuten Demonstrationen vor den jüdischen Geschäften. Im Laufe des Tages wurden etwa 30 Juden zu ihrer Sicherheit in Schutzhaft genommen, sie sind aber zum Teil schon wieder entlassen worden.

(aus: „Stralsunder Tageblatt“ vom 11.11.1938)

Am Abend des 11.11. organisierten die Nationalsozialisten auf dem Alten Markt eine Großkundgebung, auf der der NS-Kreisleiter Beyer gegen das „Weltjudentum und seine roten und schwarzen Freunde” zu Felde zog.

In der „Pommerschen Zeitung” erschien am 12.11. folgender Artikel:

Stralsund protestierte gegen das Weltjudentum - Das deutsche Volk wird bald die rechte Antwort wissen

... heute die Zeit gekommen ist, die jüdische Weltpest in Deutschland auszurotten. ... Wenn auch ein Großteil der deutschen Menschen wußte, um was es ging, so ist aber sicher, daß sehr viele auch heute noch immer nicht begreifen wollen, daß der Jude mit seinem ganzen Anhang der Krebsschaden eines Volkes ist. Leider mußten wir auch gestern und vorgestern in Stralsund erleben, daß hiesige Einwohner dieses Gesindel beschützten. Es ist eines Deutschen unwürdig, sich vor einen Juden zu stellen. ...

Die beschädigte Synagoge wurde später von den Kommunalbehörden der „Technischen Nothilfe“ zur Verfügung gestellt, die die Räume als Lager, Werkstatt und Schulungsraum nutzte. Das durch einen Bombentreffer im Okt. 1944 stark zerstörte Gebäude wurde in den 1950er Jahren abgerissen.

Die geschädigten jüdischen Geschäftsleute - etwa 30 Läden waren zerstört worden - wurden nach dem Novemberpogrom in einem Schreiben des Bürgermeisters aufgefordert, die Scherben zu beseitigen und neue Schaufenster einsetzen zu lassen; bei etwaiger Unterlassung wurde ihnen Bestrafung „wegen Gefährdung der Ordnung und Sicherheit” angedroht. Mitte Mai 1939 waren alle jüdischen Geschäfte Stralsunds „arisiert“. Die meisten der etwa 40 danach noch in Stralsund lebenden Juden wurden Mitte Februar 1940 über Stettin nach Lublin deportiert, zusammen mit Hunderten weiterer Juden Pommerns; von hier wurden sie nach Piaski, Belzyce und nach Glusk abgeschoben. Nach der Deportation hielten sich in Stralsund noch zwölf jüdische "in Mischehe" lebende Bewohner auf.

Anfang 1944 wurden sechs der zehn noch in Stralsund lebenden Juden verhaftet und mit einem Sammeltransport von Stettin nach Auschwitz deportiert. Nur einige wenige „in Mischehe“ lebende Juden Stralsunds entgingen der Deportation in die Vernichtungslager; sie wurden in das Lager Rothenförde eingeliefert, wo sie bei Kriegsende befreit wurden. Insgesamt sollen mindestens 60 Juden Stralsunds den Holocaust nicht überlebt haben.

Von den ehemals 160 jüdischen Bewohnern Stralsunds haben nur sieben das Kriegsende in der Stadt überlebt. Die wenigen Überlebenden versuchten nach 1945 eine neue Gemeinde zu gründen; dieser Versuch war allerdings wegen ihrer geringen Zahl zum Scheitern verurteilt.

Anlässlich des 50.Jahrestages der Pogromnacht wurde 1988 am Apollonienmarkt - unweit der ehemaligen Synagoge und der „Jodestraße“ - eine Gedenkstele (Aufn. K., 2006, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 2.5) errichtet; ein Davidstern und mehrere Inschriften umrahmen die Stele, eine lautet:

Anlässlich des 50.Jahrestages der Pogromnacht wurde 1988 am Apollonienmarkt - unweit der ehemaligen Synagoge und der „Jodestraße“ - eine Gedenkstele (Aufn. K., 2006, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 2.5) errichtet; ein Davidstern und mehrere Inschriften umrahmen die Stele, eine lautet:

Ich gebe ihnen in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen:

Einen ewigen Namen der nicht ausgetilgt wird.

Jesaja 56,5”,

נָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמֹתַי יָד וָשֵׁם - שֵׁם עוֹלָם אֶתֶּן-לָהֶם אֲשֶׁר לֹא יִכָּרֵת

Zum Gedenken an die Jüdische Gemeinde und ihre Synagoge,

in der sie von 1787 bis 1938 versammelt war.

Dieses Mahnmal wurde in der Folgezeit mehrfach geschändet, so dass man die Stele in den Vorhof des Johannisklosters versetzte; auch hier war sie nicht vor Schändung sicher (Dez. 2020).

Seit 2006 werden auch in Stralsund sog. „Stolpersteine“ verlegt; waren es 2006 zunächst nur vier Steine, so hat sich deren Anzahl auf mehr als 60 erhöht (Stand 2023).

verlegt in der Ossenreyerstraße

... und in der Frankenstraße .jpg/800px-Stralsund,_Frankenstraße_22,_Stolperstein_MAX_WEIN_(2023-04-25).jpg)

.jpg/800px-Stralsund,_Frankenstraße_22,_Stolperstein_HERMANN_WEIN_(2023-04-25).jpg)

.jpg/800px-Stralsund,_Frankenstraße_22,_Stolperstein_MALKA_WEIN_(2023-04-25).jpg)

.jpg/800px-Stralsund,_Frankenstraße_22,_Stolperstein_LEO_WEIN_(2023-04-25).jpg)

.jpg/800px-Stralsund,_Frankenstraße_22,_Stolperstein_REGINA_WEIN_(2023-04-25).jpg)

(N.M.Jacobi, 2023, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Hinweis: Zwei sog. "Stolperschwellen" erinnern in Stralsund an die mehr als 1.100 psychisch-kranken Patienten, die aus der Heilanstalt Stralsund gegen Ende des Jahres 1939 abtransportiert und dann im Rahmen der "Aktion T4" ermordet wurden. Eine dritte Schwelle befindet sich vor dem Städtischen Krankenhaus, in dem mehr als 600 Zwangssterilisierungen vorgenommen wurden.

Der jüdische Friedhof an der Greifswalder Chaussee - im Jahre 1955 zur Gedenkstätte erklärt - wurde 2009 nach mehrjähriger Sanierung wieder eingeweiht; zudem wurde hier an zentraler Stelle ein Gedenkstein gesetzt.

eingestürzte Friedhofsmauer (Aufn. Dieter Peters, 1996)

eingestürzte Friedhofsmauer (Aufn. Dieter Peters, 1996)

Eingangstor zum jüdischen Friedhof und Grabsteinaufreihung (Aufn. Dieter Peters, 1996, aus: alemannia-judaica.de)

Im April 2009 wurde im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und des Landesrabbiners William Wolff eine Erinnerungstafel an dem Gebäude angebracht, auf dessen Hof sich die Synagoge befand.

Geschehene Dinge lassen sich nicht ändern, aber man kann dafür sorgen, dass sie nicht wieder vorkommen. (Anne Frank)

Im Hinterhof des Hauses Langenstraße 69 stand einst die Synagoge der Jüdischen Gemeinde Stralsund.

Erbaut 1786 – eingeweiht am 30.März 1787 – umgebaut 1913 – eingeweiht am 7.September 1913

In der Nacht vom 9. zum 10.November 1938 wurde die Synagoge durch die Nationalsozialisten angezündet und teilweise zerstört. 1939 erfolgte ein Zwangsverkauf der Synagoge an die Stadt Stralsund und die Übergabe an die Technische Nothilfe. Durch den Bombenangriff am 6.Oktober 1944 wurde die Synagoge stark zerstört.

Die baulichen Reste der Synagoge wurden 1951 komplett abgerissen.

Fanatismus und Hass führten dazu, dass die Jüdische Gemeinde zerstreut, ihre Angehörigen deportiert und ermordet wurden.

Der jüdische Friedhof von Brandshagen/b. Niederhof ist der älteste erhaltene seiner Art an der Ostseeküste; seit der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts diente er der in Stralsund bestehenden jüdischen Gemeinde als letzte Ruhestätte ihrer verstorbenen Angehörigen. Bis ca. 1850 wurden hier Juden aus Stralsund, Greifswald und anderen vorpommerschen Orten beigesetzt. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Friedhof nicht zerstört. In den 1950er Jahren wurden einzelne Grabsteine als Baumaterial verwendet. Seit 1964 ist das am Sund liegende Begräbnisareal zum Kulturdenkmal erklärt worden. Auf dem knapp 300 m² großen Friedhofsgelände sind heute noch ca. 60 Grabsteine vorhanden.

Jüdischer Friedhof Niederhof (links: gerettete alte Steine - rechts: restaurierte Steine, Aufn. Paul Chron, 2016, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

In Barth - ca. 20 Kilometer westlich von Stralsund - wurde im 19.Jahrhunderts seitens der Stadt eine Fläche erworben, die nicht-christlichen Verstorbenen zur Verfügung stehen sollte. Im Volksmund wurde dieser „Armenfriedhof“ fälschlicherweise „Judenfriedhof“ genannt. - Heute befinden sich auf dem Gelände mehrere Gedenksteine, die an zahlreiche Opfer des Nationalsozialismus erinnern, so an KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter/innen und ihre Kinder. Ein Gedenkstein erinnert auch an die hier beerdigten jüdischen Bürger von Barth.

In den auf der Insel Rügen liegenden Städten Sassnitz und Bergen sind in den letzten Jahren - beginnend 2007 - eine Reihe von sog. "Stolpersteinen“ verlegt worden, die fast alle nicht-jüdischen Opfern der NS-Gewaltherrschaft (Zeugen Jehovas, politisch Verfolgte, Zwangsarbeiter) gewidmet sind. In Bergen erinnern zwei Steine am Markt an das jüdische Geschwisterpaar Albert und Ida Noack, das bis in die 1930er Jahre ein Ladengeschäft in der Kleinstadt betrieb. Am Rathaus wurden im Jahre 2022 sechs weitere Steine verlegt, die den Angehörigen der ins Ghetto Krakau deportierten jüdischen Familie Wein gewidmet sind.

verlegt am Markt (Aufn. Werner v. Basil, 2017, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

verlegt am Markt (Aufn. Werner v. Basil, 2017, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

Auch in Garz (im SO der Insel) erinnern seit 2021 drei Stolpersteine an Mitglieder der jüdischen Familie Cohn (Betreiber eines Textilgeschäftes im Ort); bereits kurz nach der Verlegung wurden die Steine mit Farbe beschmiert und damit unleserlich gemacht.

verlegt für Fam. Cohn (Aufn. G. Demnig, 2018, aus: wikipedia.org, CCO)

verlegt für Fam. Cohn (Aufn. G. Demnig, 2018, aus: wikipedia.org, CCO)

Auch auf der kleinen Nachbarinsel Hiddensee findet man im Ort Vitte mehrere "Stolpersteine", die an Malerinnen jüdischen Glaubens erinnern, die als Mitglieder des "Hiddensoer Künstlerinnenbundes" sich zusammengefunden und in den Sommermonaten auf der Insel gelebt hatten.

Einer der in Vitte verlegten "Stolpersteine" ist Henni Lehmann geb. Strassmann gewidmet, die als Gründerin des "Hiddensoer Künstlerinnenbundes" gilt; als Jüdin von den NS-Machthabern verfolgt, wählte sie 1937 den Freitod.

Einer der in Vitte verlegten "Stolpersteine" ist Henni Lehmann geb. Strassmann gewidmet, die als Gründerin des "Hiddensoer Künstlerinnenbundes" gilt; als Jüdin von den NS-Machthabern verfolgt, wählte sie 1937 den Freitod.

In Grimmen – einer Kleinstadt etwa 30 Kilometer südlich von Stralsund – hat es zu keiner Zeit eine jüdische Gemeinde gegeben; doch haben hier im 19./beginnenden 20.Jahrhundert vereinzelt Familien mosaischen Glaubens gelebt. Bis in die NS-Zeit hat es am Ende der Karlstraße einen kleinen jüdischen Friedhof gegeben, der Ende der 1930er Jahre noch etwa 20 Grabstätten mit -steinen aufwies; 1940 wurden die Grabsteine entfernt, um 1970 das Gelände endgültig eingeebnet und danach überbaut. Seit 2009 erinnert hier ein Findling mit Gedenktafel daran, dass das Gelände vormals als jüdischer Friedhof in Nutzung war.

Findling mit Gedenktafel (Aufn. J. Hahn, 2020)

Findling mit Gedenktafel (Aufn. J. Hahn, 2020)

Jüngst hat sich in Grimmen eine private Initiative zusammengefunden, die die Verlegung von zunächst drei sog. „Stolpersteinen“ anstrebt; diese Steine sollen an drei ehemalige jüdische Bewohnerinnen erinnern, die nach Lublin deportiert und dort ermordet wurden. Nach kontroversen Diskussionen in der Kommunalvertretung wurde dieses Ansinnen abgelehnt (Stand 2019). Hingegen ist neben dem alten Friedhof im Frühjahr 2021 eine Gedenkstele errichtet worden; neben den Namen der sechs jüdischen NS-Opfer trägt die schwarze Säule die Inschrift: „Die Stadt Grimmen gedenkt den Bürgern aus Grimmen, die in der Zeit der faschistischen Diktatur in Deutschland von 1933 bis 1945 der Judenverfolgung zum Opfer gefallen sind“.

Gedenkstele (Aufn. aus: die-linke-grimmen.de)

Gedenkstele (Aufn. aus: die-linke-grimmen.de)

Weitere Informationen:

Ulrich Grotefeind, Geschichte und rechtliche Stellung der Juden in Pommern, in: "Baltische Studien", 32/1930

Karl-Heinz Bernhardt/Fritz Treichel, Der jüdische Begräbnisplatz in Niederhof, in: "Baltische Studien", NF 47/1960, S. 111 - 136

Germania Judaica, Band II/2, Tübingen 1968, S. 797/798

Gerhard Wilhelm Daniel Mühlinghaus, Der Synagogenbau des 17. u. 18.Jahrhunderts im aschkenasischen Raum, Dissertation, Philosophische Fakultät Marburg/Lahn, 1986, Band 2, S. 319 - 320

Peter Genz, Die Judenverfolgung in Stralsund, in: Das faschistische Pogrom vom 9./10.November 1938 - Zur Geschichte der Juden in Pommern, Kolloqium der Sektionen Geschichtswissenschaft und Theologie der Universität Greifswald am 2.11. 1988, Greifswald 1989, S. 84 f.

Klaus-Dieter Ehmke, Der „Gute Ort von Niederhof“, in: Das faschistisc he Pogrom vom 9./10.November 1938 – Zur Geschichte der Juden in Pommern. Kolloqium der Sektionen Geschichtswissenschaft und Theologie der Universität Greifswald am 2.11. 1988, Greifswald 1989

Helmut Eschwege, Geschichte der Juden im Territorium der ehemaligen DDR, Dresden 1990, Band III, S. 1168 f.

Zeugnisse jüdischer Kultur - Erinnerungsstätten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, Tourist Verlag GmbH, Berlin 1992, S. 67 - 69

Lars Bäcker, Juden in Schwedisch-Vorpommern/Neuvorpommern von 1648 - 1871, Dissertation, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald 1993

M.Brocke/E.Ruthenberg/K.U.Schulenburg (Bearb.), Stein und Name. Die jüdischen Friedhöfe in Ostdeutschland (Neue Bundesländer/DDR und Berlin), in: "Veröffentlichungen aus dem Institut Kirche und Judentum", Band 22, Berlin 1994, S. 268 - 271 und S. 624 - 627

Wolfgang Wilhelmus (Bearb.), Juden in Vorpommern im 19.Jahrhundert, in: M.Heitmann/J.H.Schoeps (Hrg.), “Halte fern dem ganzen Land jedes Verderben ...” Geschichte und Kultur der Juden in Pommern, Georg Olms Verlag, Hildesheim/Zürich 1995, S. 99 ff.

Peter Genz (Bearb.), 170 Jahre jüdische Gemeinde in Stralsund - Ein Überblick, in: M.Heitmann/J.H.Schoeps (Hrg.), “Halte fern dem ganzen Land jedes Verderben ...” Geschichte und Kultur der Juden in Pommern, Georg Olms Verlag, Hildesheim/Zürich 1995, S. 119 – 144

Herbert Ewe, Das alte Stralsund. Kulturgeschichte einer Ostseestadt, Verlag H. Böhlau Nachf., Weimar 1995, S. 223 ff.

Wolfgang Wilhelmus, Juden in Vorpommern, in: "Reihe Geschichte Mecklenburg-Vorpommern", No. 8/1996, hrg. von Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern 1996, S. 17 ff.

Irene Dieckmann (Hrg.), Wegweiser durch das jüdische Mecklenburg-Vorpommern, Verlag für Berlin Brandenburg, Potsdam 1998, S. 253 ff.

G. Struck/Th. Waschk/H. Pych, Die Keibel-Cohns - Zur Geschichte der Juden in Stralsund, Kinder- und Jugendbuchverlag Mückenschwein, Stralsund 1998

Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus - Eine Dokumentation II, Hrg. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999, S. 471 f.

Ariane Nölte, Die Judenverfolgung in Stralsund, Hausarbeit im Fach Geschichte, 12. Klasse, IGS Grünhufe (1999 ?)

Peter Genz, Die Vernichtung der Lebensgrundlagen der Juden in Stralsund und der Raub ihres Vermögens durch den Nazi-Staat, in: "Zeitgeschichte Regional Rostock", 2001, Heft 1, S. 13 – 19

Eberhard Schiel, Braune Schatten übern Sund. Schicksale Stralsunder Juden, Kückenshagen 2001

Katrin Möller, Die Arisierung jüdischen Besitzes in Stralsund, Examensarbeit im Fach Geschichte an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 2003

Wolfgang Wilhelmus, Geschichte der Juden in Pommern, Ingo Koch Verlag, Rostock 2004

Jörg Zink/Madlen Bednarek, Ort jüdischer Geschichte in Stralsund, Stralsund/Schwerin 2005

Nadine Garling, Auf den Spuren jüdischen Lebens. 170 Jahre lang prägten Gemeinde, Synagoge, Friedhof und Handel die Hansestadt, hrg. Hansestadt Stralsund, Stralsund 2005

Wolfgang Wilhelmus, Juden in Vorpommern, in: „Beiträge zur Geschichte Mecklenburg-Vorpommern“, No. 8, Schwerin 2007

Bernd Hinkeldey, Eine Synagoge für die jüdische Gemeinde Stralsund, in: „OZ - Ostsee-Zeitung“, 55/2007, S. 14

Manja Richert (Bearb.) Jüdische Familien in Deutschland, Vorpommern und auf Rügen, in: Bergen im Nationalsozialismus - Ein Stadtführer, veröffentlicht vom Prora Zentrum e.V., Bildung–Dokumentation–Forschung, Bd. 3, 2007, S. 54 – 68

Wolfgang Urban (Red.), Stolpersteine in Bergen und Sassnitz verlegt, in: „Ostsee-Anzeiger. Der Rüganer“ vom 19.9.2007

Susanna Misgajski, Jüdisches Leben auf Rügen und in Stralsund, Rostock 2010

Peter Kaiser, Schöne neue Konsumwelt. Vor 110 Jahren begann in Stralsund Deutschlands Warenhauskultur, in: deutschlandradio Kultur, 2013

„Stolpersteine“ in Sassnitz gestohlen: Staatsschutz ermittelt, in: focus-online vom 28.6.2014

Peter Kaiser (Red.), Religion in der Hansestadt. Warum in Stralsund fast keine Juden leben, in: "Deutschlandfunk Kultur" vom 17.10.2014

Stolperstein-Verlegungen in der Hansestadt Stralsund – eine Aufllstung (Stand 2015), online unter: stralsund.de

Auflistung der in Stralsund verlegten Stolpersteine, online abrufbar unter: wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Stralsund

Auflistung der in Bergen/Rügen verlegten Stolpersteine, online abrufbar unter: wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Bergen_auf_Rügen

Stadt Sassnitz/Dokumentationszentrum Prora (Hrg.), Der Weg der Stolpersteine. Ein historischer Rundgang durch die Stadt Sassnitz (Dokumentation eines Schülerprojektes Sassnitzer Schulen), PDF-Datei: www.migration-online.de/data/stolpersteine_broschuere_

Raik Mielke/Claudia Noatnick (Red.), Jüdischer Friedhof besteht seit 1776, in: Denkmäler unserer Region (Niederhof), in: „OZ - Ostsee-Zeitung“ vom 4.4.2017

Miriam Weber (Red.), Steine gegen das Vergessen, in: "OZ - Ostsee-Zeitung" vom 10.11.2017

Stolpersteine und Stolperschwellen in der Hansestadt Stralsund (Stand: 2017), in: stralsund.de (PDF-Datei)

Auflistung aller in Stralsund verlegten Stolpersteine, online abrufbar unter: de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Stralsund

Almut Jaekel (Red.), Grimmen will Gedenkort für ermordete Juden, in: „OZ - Ostsee-Zeitung“ vom 16.10.2017

Jan Brachmann (Red.), Die Chronik der Heilgeiststraße, in: „Frankfurter Allgemeine“ vom 7.11.2018 (betr. jüdische Familie Blach, ehem. Lederwarenhandlung)

Kristine von Soden, „Ob die Möwen manchmal an mich denken?“: die Vertreibung jüdischer Badegäste an der Ostsee, Berlin 2018 (Anm. enthält mehrere Aufsätze zu Badeorten an der Ostseeküste)

Almut Jaekel (Red.), Initiative fordert Stolpersteine auch in Grimmen, in: „OZ – Ostsee-Zeitung“ vom 26.3.2019

Carolin Riemer (Red.), Grimmen: Diskussionen um Stolpersteine für Grimmen gehen weiter, in: „OZ – Ostsee-Zeitung“ vom 30.8.2019

Carolin Riemer (Red.), Grimmener Hauptausschuss lehnt Stolpersteine für ermordete Juden ab, in: „OZ – Ostsee-Zeitung“ vom 29.10.2019

Ralph Sommer (Red.), Vor 80 Jahren: Stralsund erinnert an Juden-Deportationen, in: „Nordkurier“ vom 11.2.2020

dpa (Red.), Jüdisches Mahnmal in Stralsund geschändet, in: „Jüdische Allgemeine“ vom 24.12.2020

N.N. (Red.), Stralsunderin recherchiert Schicksal jüdischer Familie und findet weltweit Nachkommen, in: „OZ - Ostsee-Zeitung“ vom 13.1.2021

Annette Klinkhardt (Red.), Erinnerungen den jüdischen Friedhof Niederhof, in: nordkirche.de vom 25.2.2021

Christin Assmann (Red.), Grimmen: Gedenkstein für die Opfer des Holocaust eingeweiht, in: „OZ - Ostsee-Zeitung“ vom 24.4.2021

Hans-Ulrich Dillmann (Red.), Erinnerung beschmiert – Stolpersteine der Kaufmannsfamiilie Cohn betroffen, in: „Jüdische Allgemeine“ vom 26.5.2021

N.N. (Red.), Neue Stolpersteine in Stralsund: Eva Dorn war 13, als sie in Auschwitz ermordet wurde, in: „OZ – Ostsee-Zeitung“ vom 8.6.2021

Alexa Hennings (Red.), Jüdische Familie aus Stralsund. Wie die Blachs wieder Menschen wurden, in: "Deutschlandfunk Kultur" vom 9.7.2021

N.N. (Red.), Jüdisches Leben auf Rügen: Neue Stolpersteine am Bergener Rathaus, in: „OZ - Ostsee-Zeitung“ vom 23.5.2022

Alexa Hennings (Red.), Wo ist Familie Blach? Auf den Spuren einer jüdischen Familie, in: NDR Kultur vom 1.11.2022

Friederike Fechner (NDR-Autorin), „Wo seid ihr? Die Blachs. Das Schicksal einer jüdischen Familie - Dokumentarfilm, 2022/23

NDR (Red.), Gedenken an NS-Opfer: Stralsund bekommt neue Stolpersteine, in: NDR - Nordmagazin vom 18.4.2023

NDR (Red.), Jüdische Familie aus Stralsund: Die Spuren der Familie Blach, in: NDR – Nordmagazin“ vom 5.5.2023 (betr. Film: "Wo sind die Blachs ?")

Andreas Neumerkel (Red.), Synagoge beim Bombenangriff am 6.Oktober 1944 zerstört: Zur Geschichte des jüdischen Gotteshauses in Stralsund, in: „Stralsunder Hefte für Geschichte, Kultur und Alltag“, 2023, S. 34 - 39

NDR (Red.), Jüdisches Leben in Stralsund vor der NS-Zeit, in: „NDR-Info“ vom 9.11.2023

Stotzheim (Elsass)

Die kleine Ortschaft Stotzheim (nahe Barr) mit derzeit ca. 1.100 Einwohnern liegt in der Oberrheinebene etwa 30 Kilometer südwestlich von Straßburg (Ausschnitt aus hist. Karte von 1905 ohne Eintrag von Stotzheim, aus: wikipedia.org, gemeinfrei).

Die kleine Ortschaft Stotzheim (nahe Barr) mit derzeit ca. 1.100 Einwohnern liegt in der Oberrheinebene etwa 30 Kilometer südwestlich von Straßburg (Ausschnitt aus hist. Karte von 1905 ohne Eintrag von Stotzheim, aus: wikipedia.org, gemeinfrei).

Erstmalige Erwähnung eines Juden in Stotzheim ist aus dem Jahre 1580 nachweisbar.

Im unterelsässischen Stotzheim lebten seit der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts wenige jüdische Familien; Mitte des 19.Jahrhunderts umfasste die Zahl der Gemeindeangehörigen knapp 100 Personen. 1837 richteten die Juden Stotzheims ihre Synagoge ein.

Ehem. Synagogengebäude Stotzheim (Aufn. M. Rothé)

Ehem. Synagogengebäude Stotzheim (Aufn. M. Rothé)

Für die Besorgung religiös-ritueller Aufgaben sorgte zeitweise ein von der Gemeinde angestellter jüdischer Lehrer.

Ihre Verstorbenen begrub die Gemeinde auf dem großen jüdischen Friedhof in Rosenweiler (Rosenwiller).

Der jüdische Friedhof in Rosenweiler/Rosenwiller ist der größte jüdische Friedhof im Elsass und zugleich einer der größten jüdischen Verbandsfriedhöfe in Mitteleuropa. Folgende israelitische Gemeinden aus dem Unter-Elsass bestatteten hier ihre Toten (teilweise haben diese Gemeinden im 18. oder 19. Jahrhundert dann eigene Friedhöfe angelegt): Balbronn, Baldenheim, Barr, Bergheim, Biesheim, Bischheim, Bonhomme, Brumath, Buswiller, Dambach, Dangolsheim, Diebolsheim, Dinsheim, Duppigheim, Duttlenheim, Eckbolsheim, Epfig, Ettingen, Fegersheim, Gunstett, Kaysersberg, Kolbsheim, Krautgersheim, Kuttolsheim, Lingolsheim, Molsheim, Mutzig, Niederehnheim, Oberehnheim, Oberschaeffolsheim, Osthofen, Niederottrott, Rosheim, Scharrachbergheim, Schirmeck, Strasbourg, Traenheim, Valff und Zellweiler. Auf dem etwa 40.000 m² großen Begräbnisareal lassen sich nahezu 6.500 Grabstätten nachweisen.

Die kleine jüdische Gemeinde von Stotzheim zählte zum Rabbinatsbezirk Niederehnheim - Oberehnheim, nach 1910 dann zu dem von Fegersheim.

Juden in Stotzheim:

--- 1613 ........................ 2 jüdische Familien,

--- 1784 ........................ 5 " " ,

--- 1807 ........................ 59 Juden,

--- 1846 ........................ 72 “ ,

--- 1861 ........................ 79 “ ,

--- 1870 ........................ 86 “ ,

--- 1882 ........................ 73 " ,

--- 1900 ........................ 67 “ ,

--- 1910 ........................ 46 “ ,

--- 1936 ........................ 21 “ .

Angaben aus: Michel Rothé/Max Warschawski, Les synagogues d’Alsace et lieur histoire, S. 34

Das Synagogengebäude wurde bis 1939 gottesdienstlich genutzt; danach diente es als Lagerhaus bzw. als Tischlereiwerkstatt.

Während der deutschen Okkupationszeit wurden die noch in Stotzheim verbliebenen jüdischen Bewohner nach Südfrankreich abgeschoben, später von dort „in den Osten“ deportiert.

Nach Angaben der Gedenkstätte Yad Vashem/Jerusalem wurden ca. 30 gebürtige bzw. länger im Dorf lebende jüdische Bewohner Opfer der NS-Gewaltherrschaft (namentliche Nennung der betroffenen Personen siehe: alemannia-judaica.de/stotzheim_synagogue.htm).

Nach Kriegsende kehrten nur wenige der jüdischen Einwohner nach Stotzheim zurück.

1953 zählte man sechs jüdische Bewohner (Anm.: Einer anderen Quelle zufolge sollen es ca. 45 Personen gewesen sein).

Weitere Informationen:

Michel Rothé/Max Warschawski, Les synagogues d’Alsace et lieur histoire, Jerusalem 1992

Stotzheim, in: alemannia-judaica.de

Strakonitz (Böhmen)

Die südböhmische Stadt Strakonitz - die Ursprünge der Siedlung lagen nahe einer großen Burganlage - ist das heutige tschechische Strakonice mit derzeit ca. 23.000 Einwohnern westlich von Pisek gelegen (Strakonitz am unteren Kartenrand - Ausschnitt aus einer hist. Landkarte, aus: wikipedia.org/wiki/Böhmische_Westbahn, gemeinfrei und Kartenskizze 'Tschechien' mit Strakonice rot markiert, K. 2006, aus: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0).

Die südböhmische Stadt Strakonitz - die Ursprünge der Siedlung lagen nahe einer großen Burganlage - ist das heutige tschechische Strakonice mit derzeit ca. 23.000 Einwohnern westlich von Pisek gelegen (Strakonitz am unteren Kartenrand - Ausschnitt aus einer hist. Landkarte, aus: wikipedia.org/wiki/Böhmische_Westbahn, gemeinfrei und Kartenskizze 'Tschechien' mit Strakonice rot markiert, K. 2006, aus: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0).

Im 16.Jahrhundert entwickelte sich in Strakonitz eine jüdische Gemeinschaft, die - mit kurzen Unterbrechungen - bis in die deutsche Okkupationszeit Bestand hatte. Eine erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1509. Durch Zuzüge jüdischer Familien erlebte die Gemeinde in Strakonitz im 17.Jahrhundert eine erste Blüte. Ihre Angehörigen lebten ghettoartig beieinander.

hist. Ansicht/Stadtplan von Strakonitz (aus: strakonice.eu)

hist. Ansicht/Stadtplan von Strakonitz (aus: strakonice.eu)

In der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts erreichte die Gemeinde ihren zahlenmäßigen Höchststand; wesentliche Ursache für das Anwachsen der Judenschaft in Strakonitz war die Anbindung des Ortes an die Haupteisenbahnlinie, die die wirtschaftlichen Perspektiven des Ortes verbesserte. Bereits seit 1810 gab es in der Stadt eine von einem Juden geschaffene Manufaktur, die orientalische Feze herstellte; danach gründeten sich weitere industriell betriebene Textilunternehmen.

Das älteste Bethaus brannte 1741 ab; der Nachfolgebau stürzte 1858 ein. Um 1860 ließ die jüdische Gemeinde einen Synagogenneubau erstellen, der den gewachsenen Ansprüchen der Gemeinde entsprach.

Synagogenfront (hist. Aufn., um 1930) und Innenraum (hist. Aufn., Ch., aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Neben der Synagoge stand das Gemeindehaus. Wurde die jüdische Schule in ihren Anfängen als einklassige Privatschule geführt, wuchs die Schülerzahl in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts deutlich; fortan war sie dann zweiklassig und auch öffentlich.

Die älteste jüdische Begräbnisstätte war um 1700 westlich der Stadt angelegt worden; der älteste Grabstein trägt die Jahreszahl 1736. Eine Beerdigungsbruderschaft bestand seit 1807. Zur Gemeinde zählten auch jüdische Familien aus Dörfern der Umgebung

Taharahaus (Aufn. Czeva 2012, aus: jewiki.net)

Taharahaus (Aufn. Czeva 2012, aus: jewiki.net)

Juden in Strakonitz:

--- 1724 ............................ 12 jüdische Familien,

--- um 1835 ......................... 25 “ “ ,

--- 1878 ............................ 95 “ “ ,* * incl. Umland

--- 1890 ............................ 326 Juden (ca. 4% d. Bevölk.),

--- 1900 ............................ 194 “ ,* * andere Angabe: 281 Pers.

--- 1910 ............................ 136 " ,

--- 1922 ............................ 192 " ,** ** incl. umliegender Dörfer

--- 1930 ............................ 95 “ ,

--- 1942 ............................ 82 “ ,

--- 1943 ............................ keine.

Angaben aus: Institut Terénzinké initiativy

und The Jewish Community of Strakonice, Hrg. Beit Hatfutsot - The Museum of the Jewish People

Mit der Verschleppung der jüdischen Bewohner aus Strakonitz endete 1942/1943 die jüdische Geschichte der südböhmischen Kleinstadt. Im Laufe des Zweiten Weltkriegs wurde das Synagogengebäude als Lagerraum und seit 1951 als ein Bethaus von der Brüderkirche benutzt. Der letzte jüdische Gottesdienste wurde von US-Soldaten an Rosch Haschana am 9.9.1945 gefeiert.

Der jüdische Friedhof und Relikte des jüdischen Wohnviertels sind bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben.

Eingangstor zum jüdischen Friedhof - einige markante Grabsteine (Aufn. Jitka Erbenová, 2012, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Das Synagogengebäude wurde Mitte der 1970er Jahre abgerissen.

Das lokale Museum informiert in seinen Ausstellungsräumen auch über einstiges jüdisches Leben der Stadt. Seit 2007 erinnert ein bescheidenes Denkmal in Form eines Davidsterns an die ehemalige jüdische Gemeinde und ihre Synagoge, die in den 1970er Jahren abgerissen wurde.

Mehrere Thora-Rollen der ehemaligen jüdischen Gemeinde Strakonitz befinden sich heute in Synagogen in Kalifornien (USA).

Unlängst wurde ein künstlerisch gestaltetes Mahnmal in Form einer Menora eingeweiht, das den Holocaust-Opfern von Strakonitz gewidmet ist.

In Strakonitz wurde 1867 der Physiologe und Biochemiker Otto von Fuerth geboren. Seit 1905 war er Leiter des Physiologischen Institut der Universität Wien und hatte dort auch einen Lehrstuhl für Medizin inne. Er war maßgeblich an der Adrenalinsynthese beteiligt und erforschte als einer der ersten die Hormone. Nach dem sog. „Anschluss“ wurde v. Fuerth aus dem Universitätsdienst entlassen; er verstarb noch im gleichen Jahr.

In Slatina, einem Dörfchen westlich von Strakonitz, wurden jüdische Familien um 1700 durch den dortigen Gutsherrn angesiedelt. Dieser stellte ihnen - gegen finanzielle Leistungen - Grund und Boden für die Errichtung eigener Häuser zur Verfügung; das war der Ursprung des Slatiner Ghettos. Die Juden des Dorfes trieben Hausierhandel und waren als Vieh- und Getreidehändler tätig. Um 1850 lebten in den „Ghettohäusern“ ca. 20 Familien, etwa ein Drittel der Dorfbevölkerung. Eine kleine Gemeinde muss bereits um 1720 bestanden haben; denn die Anlage eines eigenen Friedhofs zu dieser Zeit spricht für diese Annahme; auf dem Gelände fanden fortan auch verstorbene Juden aus dem ländlichen Umland die letzte Ruhe (zur Slatiner jüdischen Gemeinde gehörten mindestens zwölf weitere Dörfer). Eine ursprünglich aus Holz gebaute Synagoge wurde um 1850 (oder 1870) durch einen Steinbau ersetzt wurde. Eine jüdische Schule bestand bis in die 1890er Jahre. Abwanderung führte dazu, dass die jüdische Gemeinde gegen Ende des 19.Jahrhunderts sich in Auflösung befand; die letzte Familie verließ 1917 das Dorf.

Kirche u. Synagoge in Slatina (hist. Aufn., um 1920) - Ehem. Synagogengebäude in Slatina (Aufn. G. Denik, 2014)

Nur wenige Grabsteine bzw. -relikte, die von einer inzwischen zerfallenen Friedhofsmauer umgeben sind, erinnern noch an die einstige Begräbnisstätte.

In Blatná – einer kleinen Ortschaft südöstlich von Strakonitz – lebten seit dem Ende des 17.Jahrhunderts nur vereinzelt jüdische Bewohner. Um am Ort verbleiben zu können, sollen einige Juden zum Christentum konvertiert sein (?). Gegen 1890 erreichte die Zahl der jüdischen Bewohner mehr als 100 Personen, ging danach aber deutlich zurück. Die hiesige Judenschaft verfügte über ein Bet- bzw. Versammlungshaus, nutzte aber den Friedhof im östlich gelegenen Mirotitz (Mirotice).

Die Anfang der 1940er Jahre hier noch 26 ansässigen Juden wurden deportiert; nur ein einziger soll überlebt haben.

Nach dem Krieg wurde das jüdische Bethaus als Polizeigebäude genutzt.

In Horaschdowitz (tsch. Horažďovice, derzeit ca. 5.500 Einw.), einer Kleinstadt westlich von Strakonitz, gab es eine jüdische Gemeinde, deren Anfänge bis ins 17.Jahrhundert zurückreichen. Juden in der Ortschaft sind aber bereits seit deren Gründung im 13.Jahrhundert dokumentiert. In den 1720er Jahren lebten in der Stadt 13 jüdische Familien, im Jahre 1839 waren es 21 Familien. Ihren Lebensunterhalt verdienten die hier lebenden Juden im Handel mit Landesprodukten. Zu den gemeindlichen Einrichtungen gehörten eine Synagoge und ein Friedhof. Auf dem in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts angelegten Begräbnisareal befinden sich auch Grabsteine aus dem 17. Jahrhundert, die von einem alten, aufgegebenen Friedhof stammen (angelegt vermutlich schon im 15.Jahrhundert).

Mit dem Anschluss von Horaschdowitz an das Eisenbahnnetz Ende des 19.Jahrhunderts wuchs die Zahl der jüdischen Familien deutlich an; diese bildeten - zusammen mit Juden aus den Nachbardörfern, so z.B. aus Rábí - eine Gemeinde; um 1920 gehörten der Gemeinde fast 200 Personen an; 1939 waren es noch mehr als 100. 1942 wurden die hier lebenden jüdischen Bewohner nach Theresienstadt und von dort aus zumeist in die Vernichtungslager deportiert.

Das marode Synagogengebäude - lange Jahre als Speicher benutzt - wurde um 1980 abgerissen. Eine Gedenkplatte erinnert heute an die während der deutschen Okkupation teilzerstörte Synagoge.

Das marode Synagogengebäude - lange Jahre als Speicher benutzt - wurde um 1980 abgerissen. Eine Gedenkplatte erinnert heute an die während der deutschen Okkupation teilzerstörte Synagoge.

Am nördlichen Stadtrand liegt der jüdische Friedhof, der noch relativ viele (auch sehr alte) Grabsteine aufweist.

Alte Grabsteine und eine ungewöhnliche Grabstele (Aufn. Jitka Erbenová, 2012, aus: commons.wikimedia.org CC BY-SA 3.0)

In den Gehwegen des Ortes sind in den Jahren 2014/2016 eine Reihe von sog. „Stolpersteinen“ verlegt worden.

Stolpersteine, die Angehörigen zweier Familien gewidmet sind (Aufn. Chr. Michelides, 2016, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 4.0)

Weitere Informationen:

Josef Havrda (Bearb.), Strakonitz, in: Hugo Gold (Hrg.), Židé a židovské obce v Cechách v minulosti a prítomnosti, Židovské nakladatelství, Brno - Praha 1934, S. 613 (in englischer Übersetzung "The History of the Jews in Strakonice", abrufbar unter: jewishgen.org/yizkor/bohemia/boh613.html)

Jiří Fiedler, Jewish Sights of Bohemia and Moravia, Prag 1991, S. 166/167 (Slatina und Strakonitz)

Robert Ehrmann, Strakonictí souverci, in: "Židovská rocenka", Jg. 1992-1993, S. 171 – 185

The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, New York University Press, Washington Square, New York 2001, Vol. 1, S. 525 (Horaschdowitz)

The Jewish Community of Strakonice (Strakonitz), Hrg. Beit Hatfutsot – The Museum of the Jewish People, online abrufbar unter: dbs.bh.org.il/place/strakonice

Jewish Families from Strakonice (Strakonitz), Bohemia, Czech Republic, online abrufbar unter: geni.com/projects/Jewish-Families-from-Strakonice/15363

Josef Smitka (Bearb.), Jewish cultural heritage in Slatina, online abrufbar unter: synagoga.obec-slatina.eu/en

Jewish families of Slatina (Prachen District), Bohemia, Czech Republic, online abrufbar unter: geni.com/projects/Jewish-Families-of-Slatina-Prachen-District-Bohemia/25202

The Jewish Community of Blatnà (Blatna), Hrg. Beit Hatfutsot -The Museum of the Jewish People, online abrufbar unter: dbs.bh.org.il/place/blatna

The Jewish Community of Horazdovice (Horaschdowitz), Hrg. Beit Hatfutsot – The Museum of the Jewish People, online abrufbar unter: dbs.bh.org.il/place/horazdovice

Tina Walzer, Vom Böhmerwald aus in die Welt: Einblicke in die Geschichte der Familie Fürth, in: "DAVID - Jüdische Kulturzeitschrift", Heft 67/2005

Auflistung der Stolpersteine in Horažďovice, online abrufbar unter: wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_im_Plzeňský_kraj

Remembering thr Jewish community in Blatná vom 25.Nov. 2014), online abrufbar unter: woodfordliberal.wordpress.com/2014/11/25/blatna_remembered/

Storkow (Brandenburg)

Storkow – heute eine amtsfreie Kleinstadt mit derzeit ca. 9.500 Einwohnern im Landkreis Oder-Spree - gehört zu den ältesten Städten in Ostbrandenburg (1209 erstmals urkundlich erwähnt); die Kleinstadt liegt etwa 20 Kilometer südwestlich von Fürstenwalde bzw. nordwestlich von Beskow (Ausschnitt aus hist. Karte von 1905, aus: wikipedia.org, gemeinfrei und Kartenskizze 'Kreis Oder-Spree' ohne Eintrag von Storkow, aus: ortsdienst.de/brandenburg/oder-spree).

Storkow – heute eine amtsfreie Kleinstadt mit derzeit ca. 9.500 Einwohnern im Landkreis Oder-Spree - gehört zu den ältesten Städten in Ostbrandenburg (1209 erstmals urkundlich erwähnt); die Kleinstadt liegt etwa 20 Kilometer südwestlich von Fürstenwalde bzw. nordwestlich von Beskow (Ausschnitt aus hist. Karte von 1905, aus: wikipedia.org, gemeinfrei und Kartenskizze 'Kreis Oder-Spree' ohne Eintrag von Storkow, aus: ortsdienst.de/brandenburg/oder-spree).

Bereits im 17.Jahrhundert müssen jüdische Familien in Storkow gelebt haben; denn von hier sind einige um 1720 nach Friedland übergesiedelt.

Die jüdische Gemeinde von Storkow soll gegen Mitte des 19.Jahrhunderts ihren personellen Zenit besessen haben. In dieser Zeit wurde auch ein Synagogengebäude in der Kirchstraße errichtet.

Der an der Straße nach Reichenwalde liegende jüdische Friedhof war vermutlich bereits im Laufe des 18.Jahrhunderts angelegt worden; er gehört zu eine der größeren noch erhaltenen Begräbnisstätten in der Region.

Grabsteine (Aufn. Hans Sonnenberg, im Winter 2010)

Grabsteine (Aufn. Hans Sonnenberg, im Winter 2010)

Juden in Storkow:

--- 1801 ........................... 4 jüdische Familien,

--- 1860 ........................... 82 Juden,* * gesamte Gemeinde

--- 1910 ........................... 18 Juden,

--- 1933 ........................... 6 jüdische Familien.

Angaben aus: M.Brocke/E.Ruthenberg/K.U.Schulenburg, Stein und Name. Die jüdischen Friedhöfe ... , S. 620

Marktplatz von Storkow - Postkarte um 1905 (Abb. aus: akpool.de)

Marktplatz von Storkow - Postkarte um 1905 (Abb. aus: akpool.de)

Nach 1938 wurden nach und nach die letzten sieben in Storkow lebenden jüdischen Bewohner „abgeschoben“. Bereits ein Jahr zuvor hatte sich die NS-Propaganda auf den Pferdehändler und Vorsteher der jüdischen Gemeinde, Rosenberg, gerichtet, dem wegen seiner regimekritischen Äußerungen eine mehrwöchtige "Schutzhaft" und anschließendes Berufsverbot auferlegt wurde; danach verließ er Storkow.

Mit der Deportation der letzten Storkower Jüdin endete 1942 die Geschichte der kleinen israelitischen Gemeinde von Storkow.

Das einstige Synagogengebäude - vermutlich bis Anfang der 1930er Jahre als solches genutzt - ist in seiner Bausubstanz erhalten; es dient heute Wohnzwecken.

Der von einer Mauer umgebene Friedhof an der Reichenwalder Straße besitzt heute noch etwa 90 Grabsteine; der älteste datiert von 1836, der jüngste von 1934. Das zu DDR-Zeiten völlig verwahrloste und zugewachsene Begräbnisgelände wurde ab Ende der 1980er Jahre wieder in einen ansehbaren Zustand versetzt.wiederhergestellten Anlage stehen. In den Folgejahren wurden mehrfach zahlreiche Grabsteine von Rechtsextremisten umgestürzt. Gründliche Restaurierungsmaßnahmen haben inzwischen die Schäden behoben.

Eingangspforte und Blick auf den jüdischen Friedhof (Aufn. A., 2011/2012, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Auf dem Gelände steht auch der Grabstein des bedeutendsten Storkower Juden, des Buchbindermeisters Isaac Friedmann (1824-1900); er war zeitweilig Vorsteher der israelitischen Gemeinde Storkow und bekleidete bis seinem Tod das Amt eines Stadtverordneten.

Seit 2022 erinnert in der Storkower Innenstadt ein sog. „Stolperstein‘ an den jüdischen Kaufmann Felix Todtenkopf (Inhaber eines Modegeschäftes am Storkower Markt), den letzten Bewohner mosaischen Glaubens in der Stadt, der 1940 sein Leben durch die Emigration nach Shanghai retten konnte; dieser Stein wurde von "Unbekannten" wenig später entwendet, doch alsbald wieder ersetzt.

Stolperstein für Felix Todtenkopf (Aufn. aus: storkowplus.de)

Stolperstein für Felix Todtenkopf (Aufn. aus: storkowplus.de)

In diesem Kontext wurden am Markt zwei weitere messingfarbene Steinquader für ehemals dort wohnhaft gewesene Jüdinnen verlegt.

.

In Märkisch-Buchholz – einst Flecken Wendisch-Buchholz genannt, heute Kleinstadt im heutigen Landkreis Dahme-Spreewald – sind jüdische Bewohner zu Beginn des 19.Jahrhunderts nachweisbar; deren Zahl war aber stets gering; um 1870 lebten hier knapp 40 Personen mosaischen Glaubens. Ein Betsaal war vorhanden. Ein jüdischer Friedhof in Märkisch Buchholz wurde vermutlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelegt; der älteste erhaltene Grabstein stammt aus dem Jahr 1846. Auch aus umliegenden Dörfern (Krausnick, Neu Lübbenau, Pretschen und Rietz-Neuendorf) wurden verstorbene Juden hier beerdigt. Auf dem ca. 700 m² großen Friedhofsareal (in einem Waldgelände in Richtung Herrlichenrath), das in der NS-Zeit (oder danach) teilweise verwüstet wurde, sind derzeit noch 26 Grabsteine vorhanden.

Friedhof in Märkisch-Buchholz (Aufn. C. Franz, 2009, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Friedhof in Märkisch-Buchholz (Aufn. C. Franz, 2009, aus: wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)

Weitere Informationen:

Cordula Führer (Red.), Zeugnisse jüdischer Kultur. Erinnerungsstätten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, Berlin 1992, S. 110

M.Brocke/E.Ruthenberg/K.U.Schulenburg, Stein und Name. Die jüdischen Friedhöfe in Ostdeutschland (Neue Bundesländer/DDR und Berlin), in: "Veröffentlichungen aus dem Institut Kirche und Judentum", Hrg. Peter v.d.Osten-Sacken, Band 22, Berlin 1994, S. 620 - 624

Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation II, Hrg. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999, S. 354/355

Michael Brocke/Christiane E. Müller, Haus des Lebens - Jüdische Friedhöfe in Deutschland, Reclam Verlag, Leipzig 2001, S. 222/223

Der jüdische Friedhof in Märkisch-Buchholz, in: Luckauer Juden – Versuch einer Spurensuche, online abrufbar unter: luckauer-juden.de/teil7 Bild-Dokumentation des jüdischen Friedhofs

Der jüdische Friedhof in Märkisch-Buchholz, in: alemannia-judaica.de (mit diversen Aufnahmen der Grabsteine)

Jürgen Pfeiler (Red.), „Abgeschoben“ (Aufsatz), aus: „Kreiskalender Storkow 2008"

Elke Lang (Red.), 1942 endete grausam das jüdische Leben in Storkow, in: „MOZ – Märkische Oderzeitung“ vom 28.1.2009

Der jüdische Friedhof in Storkow, in: alemannia-judaica.de (mit sechs Aufn. von Grabstelen)

Chewra Kadischa e.V. Land BRANDENBURG (Hrg.), Jüdischer Friedhof in Storkow (und in anderen Orten), online abrufbar unter: chewrakadischa-blb.de/Judische-Friedhofe/Landkreis-Oder-Spree/landkreis-oder-spree.html

jg/ddp (Red.), Vandalismus – Jüdischer Friedhof in Storkow beschädigt, in: "Der Tagesspiegel – Ausg. Brandenburg“ vom 19.3.2009

Elke Lang (Red.), „Haus der Ewigkeit“ - Jüdischer Friedhof wurde nach dem Krieg von Storkowern wieder hergerichtet, in: "MOZ - Märkische Oderzeitung" vom 20.10.2017

N.N. (Red.), Erinnerung an die letzten Juden von Storkow, in: „Storkow-Plus“ vom 27.11.2020

Stadt Storkow (Red.), 5.Oktober: ein Stolperstein für den jüdischen Kaufmann Felix Todtenkopf, in: Veröffentlichungen der Stadt Storkow (Mark) vom 30.9.2022

Marcel Gäding (Red.), Unbekannte stehlen Stolperstein – wie Vertreter der Stadt reagieren, in: „MOZ – Märkische Oderzeitung“ vom 12.11.2022

Sandra Dassler (Red.), Die Lückenschließer von Storkow – Einwohner spenden für Gedenken an NS-Opfer, in: „Tagesspiegel“ vom 12.12.2022

Stadt Storkow (Mark), Aus 1 mach 3 – neue Stolpersteine in Storkow (Mark), in: Pressemitteilung der Stadt Storkow vom 20.9.2023

.JPG/800px-Stralsund,_Ossenreyerstraße,_Stolperstein,_by_Klugschnacker_in_Wikipedia_(2014-08-21).JPG)